ステンレス

鋳造におけるステンレスとは?

ステンレスは鋳造においてはSCS材とされ、SUS相当品という表現をされます。

特性としてはステンレス材と変わらず耐熱、耐食、耐酸性をもっており船舶部品・自動車部品・化学プラントの部材など広い分野で活用されています。

当社のステンレス鋳造

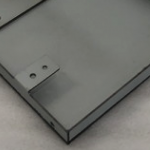

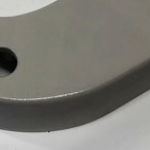

Casting Naviを運営する太陽パーツは、ステンレス鋳造の実績を豊富にもち、その中でもロストワックス鋳造に強みを持ちます。

ステンレスを材料とした、ロストワックス鋳造の事例については以下に掲載していますので、ご確認ください。

ステンレスを材料とする場合に選定される工法

- 砂型鋳造

- ロストワックス鋳造

ステンレスの種類と特徴

ステンレス鋼材は種類によって特性が異なります。

各材質の特徴は以下の通りです。

▼ 横スクロールでご確認ください

| 材 質 | 特 徴 |

|---|---|

| SCS1 | 焼入れ硬化性のあるステンレスで、流速のある水中やアルカリ性の溶剤や溶液のなかでも磨耗性を発揮します。 |

| SCS1X | 高強度と優れた耐摩耗性に特徴があります。SCS1と同様に焼入れ硬化性があります。 |

| SCS2 | SCS1より炭素含有量を多くすることで、より高い焼入れ硬化性を発揮させたタイプです。強度とともに耐摩耗性に優れ、製紙関係や水処理関係に使われる鋼材です。 |

| SCS2A | 焼入れ硬化性を向上させるため、SCS2からさらに炭素量を増加させたタイプです。 |

| SCS3 | SCS1をベースに、モリブデンとニッケルを添加することで高温強度を向上させたタイプです。 |

| SCS3X | SCS3Xはマルテンサイト系ステンレス鋳鋼のうち、高温強度アップタイプの鋼材です。SCS3にくらべてモリブデンの含有量を若干減らし、ニッケル量を増やしています。 |

| SCS4 | SCS4はマルテンサイト系のステンレス鋳鋼品で、SCS1にニッケルを添加することで耐酸化性を付与したタイプです。 |

| SCS5 | SCS5はマルテンサイト系のステンレス鋳鋼材で、耐酸化性向上タイプであるSCS4に、ニッケルをさらに添加し、炭素量を低減させることで溶接性をアップさせたSCS材です。 |

| SCS6 | SCS6はマルテンサイト系ステンレス鋳鋼品で、SCS5にモリブデンを添加することで耐食性を向上させたタイプのSCS材です。マルテンサイトの中でも優れた機械的性質と高い硬度を持ちます。 |

| SCS6X | SCS6Xはマルテンサイト系ステンレス鋳鋼のうち、耐食性重視タイプです。熱処理により強度の規程も変わる点に留意が必要です。 |

| SCS10 | SCS10はオーステナイト・フェライト系(二相系)のステンレス鋳鋼品で、耐食性重視のSCS材です。 |

| SCS11 | SCS11はSCS12を出発材料とするオーステナイト・フェライト系(二相系)のステンレス鋳鋼品で、高クロムとモリブデンの添加により耐食性をさらに上げた系統のSCS材です。 |

| SCS12 | SCS12は二相系ステンレス鋳鋼やオーステナイトステンレス鋳鋼のベースとなる材料です。CF20がASTMでの類似鋼種となります。 |

| SCS13 | 最も一般的な18-8ステンレスの鋳鋼品であり、バルブ、ポンプ、機械各種、産業機械やそれらの部品、食品設備、一般化学設備、原子力用にいたるまで広範な領域で使われています。 |

| SCS13A | SCS13Aはオーステナイト系のステンレス鋳鋼品で、SUS304相当のSCS材です。SCS13に比べ、マンガン量を調整することで高強度を実現したタイプです。 |

| SCS13X | SCS13Xはオーステナイト系ステンレス鋳鋼品のひとつで、SCS13AやSCS13よりも炭素が抑えられた低炭素タイプとなります。 |

| SCS14 | SCS14はオーステナイト系ステンレス鋳鋼のうち、SCS12を基準に、ニッケルを増量し、モリブデンを添加することで耐食性を上げたSCS材です。 |

| SCS14A | SCS14AはSUS316に相当するオーステナイト系ステンレス鋳鋼品で、塩酸やフッ酸、高温・高濃度の硫酸、リン酸以外の環境では耐食性を発揮するSCS材です。 |

| SCS14X | SCS14Xは炭素、マンガン、シリコンなどの規定値がXなしのものに比べ若干低めになったタイプで、ISOでGX5CrNiMo19112と規程されているステンレス鋳鋼の相当材です。 |

| SCS14XNb | オーステナイト系のステンレス鋳鋼品で、ニオブ添加により耐粒界腐食性の向上を狙った鋼種です。他のパラメータについてはほぼSCS14と同じです。 |

| SCS15 | SCS15はオーステナイト系ステンレス鋳鋼材で、ニッケルを増量、モリブデンと銅を添加したタイプで、耐食性向上型のSCS材です。 |

| SCS16 | SCS16はオーステナイト系ステンレス鋳鋼品で、SCS12の極低炭素鋼バージョンとも言え、主眼は耐孔食性、耐粒界腐食性を付与することにあります。 |

| SCS16A | SCS16Aはオーステナイト系ステンレス鋳鋼品で、SCS16に対し、ニッケルの含有量を低下させ強度改善を狙ったSCS材です。ステンレスではSUS316Lに相当します。 |

| SCS16AX | SCS16AXはオーステナイト系のステンレス鋳鋼品で、SCS16Aよりもモリブデン量だけを若干落としたタイプです。 |

| SCS16AXN | SCS16AXNは前掲のSCS16AXにさらに窒素を添加したタイプのオーステナイト系ステンレス鋳鋼品です。 |

| SCS17 | SCS17はオーステナイト系ステンレス鋳鋼品で、SCS12からクロムとニッケルを増やし、耐食性を向上させたタイプです。 |

| SCS18 | SCS18はオーステナイト系ステンレス鋳鋼品のうち、SCS17よりもさらにクロム、ニッケルの含有量を増やして耐食性をアップさせたものです。 |

| SCS19 | SCS19はオーステナイト系ステンレス鋳鋼のうち、ベースとなるSCS12の極低炭素鋼に相当し、耐粒界腐食性のアップを狙った鋼種です。 |

| SCS19A | SCS19Aはオーステナイト系ステンレス鋳鋼品であり、SCS19よりもマンガンの添加量を調整することで高強度化をはかったものです。 |

| SCS20 | SCS20はオーステナイト系ステンレス鋳鋼でSCS15から耐粒界腐食性をあげるために極低炭素にした鋼材です。 |

| SCS21 | SCS21はオーステナイト系ステンレス鋳鋼のひとつで、SCS13Aにニオブを添加することで耐粒界腐食性を高めた鋼種です。 |

| SCS21X | SCS21Xはオーステナイト系ステンレス鋳鋼のひとつで、溶接性の改善や耐粒界腐食性の向上機能を付与したタイプです。 |

| SCS22 | SCS22はオーステナイト系ステンレス鋳鋼品のうち、SCS14Aにニオブを添加したものです。耐粒界腐食性を付与しています。 |

| SCS23 | SCS23は高いクロム、ニッケル、モリブデン、銅が添加されているオーステナイト系ステンレス鋳鋼で、高合金ステンレス鋳鋼と呼ばれることもあります。優れた耐食性を持ち、硫酸、醋酸、希塩酸、燐酸、アルカリ等にも強い鋼種です。 |

| SCS24 | SCS24はSCS材としては唯一の析出硬化系ステンレス鋳鋼品で、SUS630相当の材料です。析出硬化型ステンレス鋼のため耐磨耗性に優れているが、耐腐食性ではオーステナイト系ステンレス鋳鋼より若干劣ります。 |

| SCS31 | SCS31はステンレス鋳鋼品に一材料で、ISO規格のGX4CrNiMo1651の相当品となります。 |

| SCS32 | SCS32はISO規格ではGX2CrNiCuMoN26533、ASTM規格ではA890M1Bに相当するステンレス鋳鋼品で、海水などに常時触れるような環境や耐食性が強く求められるポンプなどに使われます。 |

| SCS33 | SCS33はステンレス鋳鋼品のひとつで、ISO規格のGX2CrNiMoN2653に相当します。海水をはじめ、シビアな耐食性が求められるポンプ等に使われます。SCS材では最高値クラスのクロム含有量を持つ材料です。 |

| SCS34 | SCS34はオーステナイト系ステンレス鋳鋼でSCS14よりモリブデンの含有量を多くし、耐孔食性を改善したタイプです。SCS材としてはモリブデンの含有量は最高レベルの材料となります。 |

| SCS35 | SCS35はステンレス鋳鋼品で、ISO規格ではGX2CrNiMo19113、ASTM規格ではCG3Mに相当する材料です。極低炭素型の鋼材です。 |

| SCS35N | SCS35Nはステンレス鋳鋼品のうち、SCS35に窒素を添加したタイプで、ISO規格ではGX2CrNiMoN19113に相当する鋼材です。炭素量が極限まで落とされています。 |

| SCS36 | SCS36は極低炭素型のステンレス鋳鋼品で、ISO規格ではGX2CrNi1810に相当します。 |

| SCS36N | SCS36Nはステンレス鋳鋼品のうち、SCS36に窒素を添加したタイプです。ISOではGX2CrNiN1810として知られる材料となります。極低炭素鋼タイプの鋼種です。 |

ステンレス(SCS)の特徴

1. 耐食性に優れる

含有物となるクロムにより生成される不導体被膜により錆びにくく、耐食性に優れている材質となります。そのため、化学薬品を扱う機械設備や電力設備等で活用されます。

2. 耐熱性に優れる

ステンレスが持つ耐熱性のため、高温環境での部品に活用されます。船舶用、産業機械用などの各種ケージング、自動車用のクランクケースなどにも活用されています。

3. 強度が高い

ステンレス(SCS)は強度が高いため、頑丈で傷つきにくく簡単には破損しません。そのため力が加わりやすい部品の生産に使われています。